Hace unos días mostré mi incertidumbre por cuándo conoceríamos la respuesta de Eric Clapton a las confesiones de Pattie Boyd acerca de su vida íntima con él y con Harrison; de inmediato me llegó Clapton: la autobiografía, y en español (versión de Ezequiel Martínez, con crédito en la contraportada) para que no me quejara.

En 1985, y se reeditó en 1992, apareció Survivor, the autorizad biography of Eric Clapton, de Ray Coleman. Si se trataba de una biografía autorizada (a eso se dedica Coleman, a que le autoricen los libros que escribe), cabría pensar que habría que añadir sólo lo vivido a partir de 1985, sobre todo en lo que respecta a discografía, directa e indirecta. Pero he aquí que Clapton retoma toda su historia y le da un giro inesperado: hace parecer que toda su vida fue un gran equívoco, incluso en lo artístico, y lo que vale la pena es su actual vida familiar, con su esposa fiel y obediente y sus hijas amorosas (“Un artista es una criatura impulsada por demonios [...] Es completamente amoral en el sentido de que será capaz de robar, tomar prestado, mendigar o despojar a cualquiera y a todo el mundo con tal de realizar su obra […] Lo echa todo por la borda: el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad…": William Faulkner.]

Obviamente para todos es mejor la vida placentera y creativa, sin esfuerzos; a lo que no tiene derecho Clapton es a recapitular y descalificar toda su labor como guitarrista y, en menor medida, como compositor; tampoco lo tiene a descalificar a sus amigos, parientes y demás cercanos por haber vivido de una manera diferente a como vive él ahora.

Hay que ir por partes: asegura que desde que se enteró que sus padres no eran sino sus abuelos y que su verdadera madre era una a quien él creía tía, vivió amargado y enojado con todo mundo, y que fue el principio de su inmersión en el mundo sórdido del vicio; lo único diferente es que si antes había confesado confusión, hoy atribuye su conducta “antisocial” al rencor de enterarse por otros de una condición normal y frecuente en esos años de guerra, en que muchos soldados engendraron hijos en países diferentes de los suyos.

A partir de allí hace un relato bastante divertido de sus tropelías, borracheras, conquistas, acostones, ligues fallidos (“a ésta no”, le suplica a Jagger, y como si le pidiera lo contrario, Jagger le dio baje, lo que provocó un distanciamiento de Clapton con los Rolling Stones); confiesa culpas reales e imaginarias, se siente responsable de que Alice Ormsby-Gore se volviera drogadicta y que, como en Días de vino y rosa, él se salvara sin importarle que ella se perdiera hasta el suicidio; desmiente a Pattie Boyd en muchos aspectos, sobre todo en que ni su idilio fue tan glamoroso ni ella era tan inocente, que también le encantaba entrarle a la heroína y a la coca, y que también le daba buen baje al alcohol; da a entender que cuando él se hunde en la heroína, antes de que Pattie acepte irse a vivir con él, su tormento no se debe tanto a que ella no lo acepte sino que se siente traidor a su gran amigo George Harrison; pero cuando más o menos todo se soluciona, la caída en el alcoholismo se debe más al trabajo que a las penas.

Todo se lee con agrado; no los excesos, no los ridículos, no la adrenalina que segrega el protagonista y que confunde con libido ante cualquier chava potable, sino la excelente narración, la prosa fluida, el dominio del lenguaje, aunque eso se deba más a Christopher Simon Sykes y a Richard Steele, los autores fantasma; pero cuando el libro llega a las etapas de la redención, al orgullo de llevar quince, veinte años sin caer en el vicio –cualquiera—; a los elogios de la vida familiar, a los placeres que le da Internet, al chateo, a recopilar canciones navideñas para ir oyendo en el auto, es tan denso y tan aburrido que es la parte en que en esta edición de Global Rhitm Press se acumulan las erratas, los traslapes, las inconsistencias gramaticales: seguro el corrector se aburrió.

Sin ánimo de escandalizar a nadie, un libro de Clapton sobre Clapton nos importa porque se trata de uno de los mejores guitarristas del rock y del siglo XX; no se trata de argumentar que fue uno de los más extraordinarios músicos porque fue drogadicto o alcohólico, pero ninguno de los discos que ha hecho en su etapa de reconstrucción tiene la altura de los de sus mejores épocas, a menos que lo subordine a Johnson, B. B. King, porque incluso los que nos remiten a sus etapas blueseras resultan muy inferiores a Blues Breakers wih Eric Clapton.

Es más elocuente su argumentación de por qué cambiaba tanto de bando (de conjunto, pues): sus intenciones de mantenerse puro, de no traicionar sus ideales en cuanto a músico y en cuanto persona; no caer en el comercialismo en que habían caído Beatles y Rolling Stones, afirma. Él no, él no, se la pasa diciendo; deja a Yardbirds porque su gerente quiere un éxito, y cuando lo tiene con “For Your Love”, renuncia porque se siente indigno; no importa que décadas después admita que no era para tanto, ni esa canción ni las de Beatles ni las de Rolling Stones eran convencionales ni complacientes; se enoja con John Mayall porque éste aprovecha la enorme popularidad de Clapton para anunciarlo en la portada, y deja entonces a quien considera su maestro, para irse a Cream, al que deja porque sus compañeros se la pasan peleando entre ellos y porque ya los fanáticos le piden “solos”; deja a Blind Faith no por celos a Winwood, sino porque los escuchas piden canciones de Traffic o de Cream, lo cual lo molesta y lo demuestra actuando como guitarrista estrella de Delaney and Bonnie, quienes se aprovechan de él para anunciarlo en la portada de Delaney & Bonnie & Friendo on Tour with Eric Clapton.

Esa arrogancia desmedida no la demuestra al afirmar con orgullo que Unplugged es su disco (blandengue, cursi) que más ha vendido en su historia; es cierto que para él, “Layla” ya no es una canción de amor desesperado por la esposa de su mejor amigo, y ya sólo se convirtió en la pieza que más le piden los fanáticos en los conciertos, y no duda entonces de despojarla de su carga subversiva para dejarla en una versión sin detonante posible.

Es una pena que en su autobiografía no hable de los detalles de discos como Fresh Cream; que no hable de los conjuntos en los que realmente perdió su identidad para ser sólo un miembro más (sin albur posible), como Powerhouse y The Papitations; que no abunde en su relación con Marcy Levi, de las sesiones de Slowhand, chance su mejor disco.

Para leer vidas de santos, mejor San Agustín o Santa Teresa, mucho más subversivos de lo que puede uno imaginar. Porque es lamentable que Clapton, quien se ostentaba como un purista incapaz de corromperse, ahora sea amigo y modelo de modistas glamorosos y modista él mismo.

Y por lo que respecta a la edición, además de las erratas, carece de índice onomástico, de bibliografía, de discografía y de buen precio. La traducción es muy legible; sin embargo, se la hubieran dejado a alguien que sepa de rock, porque no se le entienden algunos términos, traduce mal otros, y provoca equívocos: por ejemplo, hay veces que dice que lanzan un disco a la carretera; más bien lo que dicen es que hacen una gira de promoción: “On the road”, dicen los roqueros, pero el señor Martínez no lo entiende, así como otras muchas cosas que hacen que, aunque sea correcta, parezca tan fría y desangelada como los últimos discos de Clapton.

(Esta reseña tiene una dedicatoria: Para Paco Alvarado. Después de una semana con una de las gripes más largas y molestas de los últimos años, el viernes por la mañana me llamó Arturo Basáñez para darme la mala noticia: por la madrugada Marco Antonio Jiménez encontró sin vida a Paco. Conocí a Paco en los primeros días de 1965; era amigo de Benjamín Valdés, y yo lo era de casi toda la familia Valdés, de los padres a los hijos menores Arturo, María, Cuauhtémoc, Socorro y Benjamín; desde entonces hasta muy entrado 1972 nos vimos casi todos los días; hubo una temporada en que nos íbamos –de pinta— diario al Museo de Arte Moderno, sobre todo cuando montaron la exposición La Escuela de París: buscábamos un Modigliani que trajeron, y nos encontramos con Picasso, Miró, Gris, Braque y muchos que no supimos apreciar, pero que disfrutamos con gran intensidad; los domingos volvíamos al MAM a ver El Coronelazo, El Diablo en la iglesia, los autorretratos de O’Gorman, de García Ponce, de Rivera; a Goitia, Coronel, Felguérez, Lilia Carrillo, muchos a los que es imposible mencionar pero que nos dieron la mejor visión que puede tenerse de México.

Paco tenía mucho talento para las artes plásticas, que nunca desarrolló; no sé si por falta de disciplina, de un estímulo, de una guía; su vida se fue por derroteros que no eran los suyos: en trabajos burocráticos menores, administrativos, que no le dieron el vigor que necesitaba pero que surgía en todas sus pláticas, en la manera de disfrutar la música, el cine, la literatura.

Los primeros libros que compré los compartí con él: Las buenas conciencias y Farabeuf; a partir de allí devoraba cuanto le prestábamos, y que no siempre devolvía: se quedó con libros míos de Conrad, Katherine Mansfield, Hemingway; lo utilicé como protagonista en todas mis novelas: Háganme lugar; Tú, por ejemplo; es el principal personaje de Una ola que se estrella contra las rocas y aparece con mucha frecuencia en El juego de las sensaciones elementales, tanto en las partes que narro como en las que narra Sainz.

Seguirlo era difícil: incursionaba en terrenos que a los demás nos asustaban, y lo hacía con naturalidad y desenfado, sin sentir que se trataba de desafíos a lo natural, a las buenas costumbres; pero detrás de sus actos había una crítica a todo, que era lo que más temíamos, porque lo llevaban al desenfreno.

Después de 1973 lo vi poco; unas cuantas visitas, llamadas esporádicas, sesiones donde abundaba el alcohol y que lo conducían a estados alterados; nos enterábamos de caídas, recaídas, que nos hacían sospechar que había rebasado incluso sus propios límites; nuestros amigos comunes tampoco lo vieron mucho; sólo en los últimos meses fue acogido por la bondad de Marco Antonio Jiménez, su mejor amigo en los últimos años.

Si se compara su vida con la de muchos personajes legendarios del México bohemio –el Vate Frías, Miguel Othón Robledo, Jesús Luis Benítez—, Paco no se les acerca (Margarita García Flores lo llamó “el miembro más joven de la Mafia”), porque nunca intentó escribir; vivía con denuedo mientras que cuando leía estaba apaciguado, y cuando íbamos a saludar a Salvador Elizondo, por ejemplo, entraba en trance filosófico que le duraba semanas, y si se considera que cada 15 días le caíamos a Elizondo, se comprenderá que no andaba provocando ni desafiando ni demostrando nada; de hecho, podía ser el más encantador de todo un grupo, sobre todo cuando había mujeres alrededor; su vida en sí constituyó un desafío: estaba destinado a cosas y actividades que no quiso o no pudo desempeñar.

Lo conocí hace 45 años, pero en los últimos 35 lo vi unas diez o doce veces; nunca dejé de considerarlo uno de mis amigos más cercanos y más queridos, y lamento que se haya alejado tanto de todos los que lo apreciamos; si ya lo extrañaba, lo extrañaré más.)

domingo, 30 de noviembre de 2008

domingo, 23 de noviembre de 2008

So you want to be a Roc 'N' Roll star (wife)

Hace unos meses llegaron a las librerías cuantos ejemplares de Wonderful Tonight: George Harrisopn, Eric Clapton, and Me (Harmony Books, Nueva Cork, 2007), la autobiografía de Pattie Boyd (escrita por Penny Júnior), la primera esposa de George Harrison, y quien protagonizó el triángulo más célebre del rock, cuando provocó que Eric Clapton, el mejor amigo de Harrison, se enamorara de ella y además lo dijo sin tapujos, en una de las mejores canciones (“Layla”), y luego se sumió durante años en la adicción por la heroína.

Pero no hay que anticiparse; los fanáticos de Beatles, aun los menos interesados en escarbar detalles íntimos de Pattie Boyd, la recuerdan como una de las peinadoras que tienen a su alcance al grupo, en algunas de las escenas de A Hard Day’s Night; se supieron los detalles del matrimonio tras dos años de vivir en pecado (asunto que la oficina de los Beatles ocultó, aunque nunca intentó corregir fechas). De allí en adelante era frecuente verla junto a su marido en la India, en meditación, en fiestas glamorosas, hasta que fue allanada su casa por un policía, el detective Pilcher, que se dedicó a perseguirlos (choteado para siempre por Lennon en “I am the Walrus”: “semolina pilchard”), y después el divorcio.

Hace unos años, a Peter Brown, uno de los roadies de Beatles, poseedor de varios secretos del conjunto y de la organización, fue expulsado para siempre de la comunidad por revelar que en una cena en casa de los Starkey, luego de cantar varias canciones que nadie conocía, George soltó un sorpresivo “siempre he estado enamorado de Maureen” (la señora Starkey), lo que hizo que la aludida dijera que no había hecho nada merecer eso; que el señor Starkey, ofendido, expresara su asombro de que quien consideraba uno de sus mejores amigos saliera con esa puntada; la más ofendida fue Pattie, quien corrió a refugiarse a casa de Paula –la más bonita de las tres hermanas Boyd, dicen—, que casualmente vivía con Eric Clapton.

Ese secreto, divulgado en The Love You Make, An Insider’s Story of the Beatles en 1983, ya no se pudo seguir ocultando; quién lo dijera, que de quienes menos se pensaba (eran más capaces de esas travesuras Linda Eastman –sin relación con la Kodak— y Yoko Ono), salían las chispas que hacían inútiles los esfuerzos por que volvieran a tocar juntos alguna vez los cuatro beatles.

Ahora el incidente lo relata Pattie más como víctima que como protagonista del incidente; no concuerdan las fechas que cita con las que menciona Peter Brown ni con la sucesión de los relatos, sólo que ella desmiente también el mito de los “husband in law”, pues Harrison no soportó que su mejor amigo le pedaleara la bicicleta, al grado de que prosiguieron el pleito a lo largo de varias canciones, y para que más les doliera, en discos de Ringo que alimentaba el fuego, y con Lennon de cizañoso.

En realidad, Boyd escribe un libro en el que quita veneno a la historia, o a las historias: la indiferencia de Harrison no se debe al amor por Maureen ni a la pasión que le despertaba cualquier chava ajena; los cuatro años que pasa viendo las cada vez más frecuentes infidelidades de Harrison los despacha en unas cuantas páginas, sin ahondar en los pleitos cada vez más frecuentes, y menciona de paso, sin que llamen la atención, sus propias infidelidades (con Ron Wood la más extravagante; Wood ha sabido desviar la atención de sus romances, y hasta logró que su affaire con Margaret Trudeau se lo achacaran a Mick Jagger, y él pasó inmaculado de ese episodio que tanto afectó al marido ofendido al grado de costarle el alto puesto que ocupaba en la burocracia canadiense); minimiza el arresto de que fueron objeto ella y George y alega que le plantaron la droga; es más modesta cuando oculta que en casa de Jagger un enviado de la policía le pidió a los Harrison que abandonaran la casa porque iba a ver una revisión, y lo hicieron de manera tan discreta que los anfitriones ni se enteraron que se habían ido sin despedirse.

De acuerdo con su imagen de protagonista de historias sentimentales, le quita todo lo amargo a sus historias; el divorcio de los padres (¡en los años cuarenta!), el padrastro mirón y tentón que a ella le dejó una molestia que olvidó pronto, pero que a su hermana Paula le dejó un trauma psicológico de por vida; el hambre, la privación de las cosas que le gustaban, la chamba de modelo un poco a fuerzas, el rescate de sus hermanos de las garras del padrastro; la pérdida de la virginidad producto no de una violación pero sí de un acoso y de un abuso laboral, queda como un acto molesto y doloroso, pero sin consecuencias.

¿Para qué contar entonces algo que no aporta nada a la amplísima bibliografía de los Beatles? En A Twist of Lennon, Cynthia ya contó que Lennon le pegaba; en The Lost Weekend, May Pang narra de una manera convincente la debilidad de Lennon, su sumisión a Yoko, las travesuras que hizo con Ringo, Nilsson, Jess Edd Davis, Keith Moon, y cómo le escribió a ella las canciones de Double Fantasy que Yoko le obligó a cambiar para que parecieran para ella. Esos dos libros, más lo que cuentan Albert Goldman (Lives of Lennon), Philip Norman (Shout!), Geoffreey Giuliano (Blackbird. The life and times of Paul McCartney), Roy Coleman (Lennon) habían abonado mucha chismografía sobre la vida íntima de los Beatles, que Hunter Davis suavizó, ante la queja de Lennon, quien dijo que su verdadera historia se parecía más a una película de Fellini que a ese libro caramelo (por cierto, recién actualizado).

La trampa es que el libro de Pattie no es contra Harrison: lo más que le dice es aburrido, más interesado en letanías hindúes que en satisfacerla y que en justificar su fama de ser uno de los hombres más sexys del mundo.

El verdadero propósito es hablar mal de Clapton; con él sí se ensaña; reconoce que es un gran músico, pero nada más: dice que no le levanta la mano (¡es lo único que te falta!), pero la humilla, le reclama sus gastos excesivos en cosas superficiales, casi la cacha cuando le llama a Harrison para decirle que lo extraña (antes, cuando era la señora Harrison, le mandaba recados a Clapton que firmaba como “Layla”, la muy mancornadora); Clapton es débil en cuanto ve una botella de vodka, en los ensayos bebe dos botellas de whiskey, cada vez que salen a comer se despacha dos botellas de vino (y ella otras tantas: no puede ocultar lo que han contado ya otros: que participó tanto de las borracheras de Clapton como de la mariguana, el LSD y otras drogas con Harrison), y que cuando menos dos veces estuvo a punto de morir a causa del alcohol.

Así justifica que lo haya cambiado por un empresario nueve años más joven que ella, pero al poco tiempo descubre que es tan bebedor como Clapton, aunque no tan violento; le queda tiempo para narrar sus penurias económicas, su regreso al mundo del modelaje, las fiestas con celebridades, su pasión por la fotografía.

Es una lástima, pero la autobiografía de Pattie Boyd carece del glamour que ella poseía: la belleza deslumbrante que hipnotizó a George Harrison cuando los Beatles estaban en la cúspide de su fama, que se mantenía discreta pero presente, que cantó en “All you need is love”, en “Yellow Submarine”, pero sobre todo en “Birthday”, que le escribió Paul McCartney; la mujer que inspiró “I need you”, “Something”, “Layla” –la más intensa canción de amor de los últimos 50 años—, “Wonderful Tonight”, “Old Love”, merecía otro libro, no éste que carece de pasión, que no contagia ninguna de las sensaciones que dice que vivió, que parece al margen de los dramas que la rodearon: condena a Lennon por su comportamiento con Cynthia, y eso que no cuenta lo que tramó con Alex the Magic; es inmune al arribo de Linda –sólo se queja de que no la haya invitado a la boda con Paul—, no siente celos de Olivia Trinidad Arias y se limita a decir la versión oficial de su relación con Harrison –sólo se muestra vengativa al incluir sólo una fotografía que no evidencia la belleza de la mexicana—; no le interesa la depresión de Ringo y su salvaje alcoholismo del que cada año cree salir; la muerte de Lennon no le provocó más que unas lagrimitas; la muerte de Harrison, unos cuantos recuerdos melancólicos; saltan los celos cuando se entera que Clapton tiene una hija además de Connor, y dice que llora cuando escucha “Tears on Heaven”.

Para Pattie Boyd todo es color rosado: no cuenta sus experiencias eróticas; no se trata de que narrara detalles, que comparara habilidades extramusicales de sus dos primeros maridos, pero omite hablar de la pasión que dice despertó en ellos; resulta entonces explicable que ambos le fueran infieles tantas veces, porque buscaban en otras lo que ella no les daba; es sintomático que ambos (Harrison poco antes de morir; Clapton poco después de contraer nuevo matrimonio) le dijeran que la extrañaban, pero no que la deseaban.

El libro no ofrece tampoco una prosa atractiva; ni siquiera hay audacias literarias, y se quedan fuera otras historias que parecen más interesantes: el destino de su hermana Jenny (esposa de Mick Fleetwood, el bajista de Fleetwood Mac; la que inspiró a Donovan su “Jennifer Juniper”; la que aparece con ella en una fotografía célebre en la que no se sabe quién es quién) o el de Paula, con quien es extremadamente explícita acerca de sus vicios sin recordar que Pattie fue directamente culpable de cuando menos su inicio en ellos. Las tres hermanas, musas de rocanroleros. O sea que había que ser músico para llegarles.

Los libros de Cynthia y de May Pang, con todo y que son atacados por los beatlemaniacos maniqueos, son más interesantes, tienen más sangre en las venas, que éste que es un acercamiento, lamentablemente púdico, a la intimidad no sólo de Harrison, sino también de Eric Clapton; habrá que esperar a que llegue la autobiografía de Clapton, o a que circule I, Me, Mine, de Harrison, a ver si allí hay sinceridad; porque uno no cree que la amistad haya quedado inalterada después de Layla, y que los dardos que se lanzaron en “This be called a song” y en “Bye bye love” –“the old Clap”— hayan salido sin veneno. Es increíble que Harrison no se haya enfurecido no tanto por “Layla”, sino por “Have you ever love a woman” (“But you just love that woman / so much is a shame and a sin […] Something deep inside of you / won’t let you let your best friend down”). ¿Y cómo es posible que Pattie no mencione esa canción en las más de 200 páginas de su inocua, aburrida autobiografía? ¿Nunca se dio cuenta que los vicios de Clapton se debieron más a la traición que al amor?

El más famoso triángulo del rock (bueno, los de Fleetwood Mac vivieron algo parecido), la más sórdida historia de amor entre los dos mejores amigos en el rock, es abordada por la tercera en discordia pero con tanto candor, con tanta inocencia, con una prosa de novela rosa, que no queda más que como una anécdota, despojada de su amargura, de sus consecuencias, de los rencores callados, de la felicidad interrumpida. Alguna vez sabremos algo más cercano a la verdad.

Pero no hay que anticiparse; los fanáticos de Beatles, aun los menos interesados en escarbar detalles íntimos de Pattie Boyd, la recuerdan como una de las peinadoras que tienen a su alcance al grupo, en algunas de las escenas de A Hard Day’s Night; se supieron los detalles del matrimonio tras dos años de vivir en pecado (asunto que la oficina de los Beatles ocultó, aunque nunca intentó corregir fechas). De allí en adelante era frecuente verla junto a su marido en la India, en meditación, en fiestas glamorosas, hasta que fue allanada su casa por un policía, el detective Pilcher, que se dedicó a perseguirlos (choteado para siempre por Lennon en “I am the Walrus”: “semolina pilchard”), y después el divorcio.

Hace unos años, a Peter Brown, uno de los roadies de Beatles, poseedor de varios secretos del conjunto y de la organización, fue expulsado para siempre de la comunidad por revelar que en una cena en casa de los Starkey, luego de cantar varias canciones que nadie conocía, George soltó un sorpresivo “siempre he estado enamorado de Maureen” (la señora Starkey), lo que hizo que la aludida dijera que no había hecho nada merecer eso; que el señor Starkey, ofendido, expresara su asombro de que quien consideraba uno de sus mejores amigos saliera con esa puntada; la más ofendida fue Pattie, quien corrió a refugiarse a casa de Paula –la más bonita de las tres hermanas Boyd, dicen—, que casualmente vivía con Eric Clapton.

Ese secreto, divulgado en The Love You Make, An Insider’s Story of the Beatles en 1983, ya no se pudo seguir ocultando; quién lo dijera, que de quienes menos se pensaba (eran más capaces de esas travesuras Linda Eastman –sin relación con la Kodak— y Yoko Ono), salían las chispas que hacían inútiles los esfuerzos por que volvieran a tocar juntos alguna vez los cuatro beatles.

Ahora el incidente lo relata Pattie más como víctima que como protagonista del incidente; no concuerdan las fechas que cita con las que menciona Peter Brown ni con la sucesión de los relatos, sólo que ella desmiente también el mito de los “husband in law”, pues Harrison no soportó que su mejor amigo le pedaleara la bicicleta, al grado de que prosiguieron el pleito a lo largo de varias canciones, y para que más les doliera, en discos de Ringo que alimentaba el fuego, y con Lennon de cizañoso.

En realidad, Boyd escribe un libro en el que quita veneno a la historia, o a las historias: la indiferencia de Harrison no se debe al amor por Maureen ni a la pasión que le despertaba cualquier chava ajena; los cuatro años que pasa viendo las cada vez más frecuentes infidelidades de Harrison los despacha en unas cuantas páginas, sin ahondar en los pleitos cada vez más frecuentes, y menciona de paso, sin que llamen la atención, sus propias infidelidades (con Ron Wood la más extravagante; Wood ha sabido desviar la atención de sus romances, y hasta logró que su affaire con Margaret Trudeau se lo achacaran a Mick Jagger, y él pasó inmaculado de ese episodio que tanto afectó al marido ofendido al grado de costarle el alto puesto que ocupaba en la burocracia canadiense); minimiza el arresto de que fueron objeto ella y George y alega que le plantaron la droga; es más modesta cuando oculta que en casa de Jagger un enviado de la policía le pidió a los Harrison que abandonaran la casa porque iba a ver una revisión, y lo hicieron de manera tan discreta que los anfitriones ni se enteraron que se habían ido sin despedirse.

De acuerdo con su imagen de protagonista de historias sentimentales, le quita todo lo amargo a sus historias; el divorcio de los padres (¡en los años cuarenta!), el padrastro mirón y tentón que a ella le dejó una molestia que olvidó pronto, pero que a su hermana Paula le dejó un trauma psicológico de por vida; el hambre, la privación de las cosas que le gustaban, la chamba de modelo un poco a fuerzas, el rescate de sus hermanos de las garras del padrastro; la pérdida de la virginidad producto no de una violación pero sí de un acoso y de un abuso laboral, queda como un acto molesto y doloroso, pero sin consecuencias.

¿Para qué contar entonces algo que no aporta nada a la amplísima bibliografía de los Beatles? En A Twist of Lennon, Cynthia ya contó que Lennon le pegaba; en The Lost Weekend, May Pang narra de una manera convincente la debilidad de Lennon, su sumisión a Yoko, las travesuras que hizo con Ringo, Nilsson, Jess Edd Davis, Keith Moon, y cómo le escribió a ella las canciones de Double Fantasy que Yoko le obligó a cambiar para que parecieran para ella. Esos dos libros, más lo que cuentan Albert Goldman (Lives of Lennon), Philip Norman (Shout!), Geoffreey Giuliano (Blackbird. The life and times of Paul McCartney), Roy Coleman (Lennon) habían abonado mucha chismografía sobre la vida íntima de los Beatles, que Hunter Davis suavizó, ante la queja de Lennon, quien dijo que su verdadera historia se parecía más a una película de Fellini que a ese libro caramelo (por cierto, recién actualizado).

La trampa es que el libro de Pattie no es contra Harrison: lo más que le dice es aburrido, más interesado en letanías hindúes que en satisfacerla y que en justificar su fama de ser uno de los hombres más sexys del mundo.

El verdadero propósito es hablar mal de Clapton; con él sí se ensaña; reconoce que es un gran músico, pero nada más: dice que no le levanta la mano (¡es lo único que te falta!), pero la humilla, le reclama sus gastos excesivos en cosas superficiales, casi la cacha cuando le llama a Harrison para decirle que lo extraña (antes, cuando era la señora Harrison, le mandaba recados a Clapton que firmaba como “Layla”, la muy mancornadora); Clapton es débil en cuanto ve una botella de vodka, en los ensayos bebe dos botellas de whiskey, cada vez que salen a comer se despacha dos botellas de vino (y ella otras tantas: no puede ocultar lo que han contado ya otros: que participó tanto de las borracheras de Clapton como de la mariguana, el LSD y otras drogas con Harrison), y que cuando menos dos veces estuvo a punto de morir a causa del alcohol.

Así justifica que lo haya cambiado por un empresario nueve años más joven que ella, pero al poco tiempo descubre que es tan bebedor como Clapton, aunque no tan violento; le queda tiempo para narrar sus penurias económicas, su regreso al mundo del modelaje, las fiestas con celebridades, su pasión por la fotografía.

Es una lástima, pero la autobiografía de Pattie Boyd carece del glamour que ella poseía: la belleza deslumbrante que hipnotizó a George Harrison cuando los Beatles estaban en la cúspide de su fama, que se mantenía discreta pero presente, que cantó en “All you need is love”, en “Yellow Submarine”, pero sobre todo en “Birthday”, que le escribió Paul McCartney; la mujer que inspiró “I need you”, “Something”, “Layla” –la más intensa canción de amor de los últimos 50 años—, “Wonderful Tonight”, “Old Love”, merecía otro libro, no éste que carece de pasión, que no contagia ninguna de las sensaciones que dice que vivió, que parece al margen de los dramas que la rodearon: condena a Lennon por su comportamiento con Cynthia, y eso que no cuenta lo que tramó con Alex the Magic; es inmune al arribo de Linda –sólo se queja de que no la haya invitado a la boda con Paul—, no siente celos de Olivia Trinidad Arias y se limita a decir la versión oficial de su relación con Harrison –sólo se muestra vengativa al incluir sólo una fotografía que no evidencia la belleza de la mexicana—; no le interesa la depresión de Ringo y su salvaje alcoholismo del que cada año cree salir; la muerte de Lennon no le provocó más que unas lagrimitas; la muerte de Harrison, unos cuantos recuerdos melancólicos; saltan los celos cuando se entera que Clapton tiene una hija además de Connor, y dice que llora cuando escucha “Tears on Heaven”.

Para Pattie Boyd todo es color rosado: no cuenta sus experiencias eróticas; no se trata de que narrara detalles, que comparara habilidades extramusicales de sus dos primeros maridos, pero omite hablar de la pasión que dice despertó en ellos; resulta entonces explicable que ambos le fueran infieles tantas veces, porque buscaban en otras lo que ella no les daba; es sintomático que ambos (Harrison poco antes de morir; Clapton poco después de contraer nuevo matrimonio) le dijeran que la extrañaban, pero no que la deseaban.

El libro no ofrece tampoco una prosa atractiva; ni siquiera hay audacias literarias, y se quedan fuera otras historias que parecen más interesantes: el destino de su hermana Jenny (esposa de Mick Fleetwood, el bajista de Fleetwood Mac; la que inspiró a Donovan su “Jennifer Juniper”; la que aparece con ella en una fotografía célebre en la que no se sabe quién es quién) o el de Paula, con quien es extremadamente explícita acerca de sus vicios sin recordar que Pattie fue directamente culpable de cuando menos su inicio en ellos. Las tres hermanas, musas de rocanroleros. O sea que había que ser músico para llegarles.

Los libros de Cynthia y de May Pang, con todo y que son atacados por los beatlemaniacos maniqueos, son más interesantes, tienen más sangre en las venas, que éste que es un acercamiento, lamentablemente púdico, a la intimidad no sólo de Harrison, sino también de Eric Clapton; habrá que esperar a que llegue la autobiografía de Clapton, o a que circule I, Me, Mine, de Harrison, a ver si allí hay sinceridad; porque uno no cree que la amistad haya quedado inalterada después de Layla, y que los dardos que se lanzaron en “This be called a song” y en “Bye bye love” –“the old Clap”— hayan salido sin veneno. Es increíble que Harrison no se haya enfurecido no tanto por “Layla”, sino por “Have you ever love a woman” (“But you just love that woman / so much is a shame and a sin […] Something deep inside of you / won’t let you let your best friend down”). ¿Y cómo es posible que Pattie no mencione esa canción en las más de 200 páginas de su inocua, aburrida autobiografía? ¿Nunca se dio cuenta que los vicios de Clapton se debieron más a la traición que al amor?

El más famoso triángulo del rock (bueno, los de Fleetwood Mac vivieron algo parecido), la más sórdida historia de amor entre los dos mejores amigos en el rock, es abordada por la tercera en discordia pero con tanto candor, con tanta inocencia, con una prosa de novela rosa, que no queda más que como una anécdota, despojada de su amargura, de sus consecuencias, de los rencores callados, de la felicidad interrumpida. Alguna vez sabremos algo más cercano a la verdad.

lunes, 17 de noviembre de 2008

De besos asesinos

Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes inglesas y soldados estadounidenses se quejaron mutuamente de ejercer presión para sostener relaciones; todo se aclaró cuando explicaron ellas que los soldados, cuando ocuparon Londres, las incitaban a dejarse besar; sólo que cuando lo conseguían, eran ellas las que los incitaban a dar el siguiente paso.

Ésa parece ser la tónica de las canciones mexicanas cuando hablan de besos; hay pocas excepciones: “esa mordida no sabe a nada […] chupa que chupa que es más sabroso”, dice con voz susurrante y pícara Pedro Infante, la misma que utiliza en “en la dulce sensación de un beso morderlón…”; es la misma entonación, pero para asuntos diametralmente opuestos: en una canción describe “mordelón” como atrevimiento y en la otra dice que la mordida es insípida.

En los años cincuenta la puertorriqueña Virginia López convertía el beso en la más explícita sensación amorosa: “y de un beso en estallido, de amor adormecido cambió de pronto el juego en el más dulce amor”: recorre todo el cuerpo, comenzando con un dedo, continúa en la mano, el brazo, y por ahí se sigue: pasa del faje al estallido, como en las imágenes tradicionales del cine mexicano, en que las cascadas sustituían a los orgasmos.

Pero son excepciones; casi siempre el beso es la culminación de las intentonas; bésame como si fuera esta noche la última, dice Consuelo Velásquez con música de Schumman, pero la descontamina cuando aclara que quiere verse en los ojos del otro; los ojos cerrados aceleran las sensaciones, con los ojos abiertos disminuyen, parece ignorar la compositora.

Esos besos son tan inocuos como los de muchos rocanroles mexicanos: “besitos sí, besitos no, chiquilla linda ora te tocó [¿jugaban a la botella?], dámelo aquí, no, no que no, ahora repite como lo hago yo” (escena difícil de imaginar, porque además es ambigua: “dámelo aquí no”, dice la letra original, transcrita en Gran cancionero mexicano, publicado por Sanborns en dos tomos; la trascripción es del cuidadoso Ramón Córdoba, tomada de los registros de Derechos de Autor).

Uno debe suponer que son besos traviesos, sin necesidad de compromiso, aunque no contengan la misma frialdad “que ahora encuentren tus besos [y que] me dice que debo partir”, de “Ensayo”, una canción que merecería mejor letra que ésa, pero que es mucho más rica que “con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme” (o sea un beso al besar, como las canciones que chotean Les Luthiers –igualmente incorrecto, pero dicho de una mejor manera, “Bésame con el beso de tu boca, cariñosa mitad del alma mía”: Manuel M. Flores). Besos traviesos, sin compromiso, como “Besos por teléfono”, mala traducción de “Kisses in the phone”, mucho más traviesa que las otras canciones de Paul Anka (aunque sigue siendo un acierto “the secret way you hold my hand”).

Una riqueza inaudita es la que despliegan Rubén Fuentes y Rafael Cárdenas en la excelente versión de Miguel Aceves Mejía (en realidad no hay versión mala, sea con Aída Cuevas aunque no en su mejor momento, o los Hermanos Silva): “Anoche soñé contigo, soñé y soñaba, que te tenía aquí en mi lecho, que me arrojaba en tu pecho, que tu boca me besaba”, lo que habla de una entrega mutua y decidida, en la primera canción de Fuentes, uno de los pocos genios de la música popular mexicana.

Igualmente audaz es la imagen de María Grever, aunque sea en la interpretación de Libertad Lamarque: “Porque (sic) al mirarme en tus ojos sueños tan bellos me forjaría; mira, mira; después de besar tus labios vivir sin ellos, nunca podría; besa, besa, bésame a mí nada más […] Porque un beso como el que me diste [nunca me habían dado] y el sentirme estrechada en tus brazos, nunca lo soñé” (la transcripción de Ramón Córdoba nos indica que incluso los genios como Rubén Fuentes y María Grever ignoran la ortografía y por supuesto la puntuación).

Sin embargo, el mismo Rubén Fuentes (Tomás Méndez mediante) desacraliza la acción del beso con un verso incomprensible o incoherente en “El papalote”: “dale un besito al hijo de mi madre” (despliega más sentido del humor y de la sensualidad en “La verdolaga”, que con unas cuantas descripciones define la entrega total).

Los dos compositores mexicanos de música popular más representativos son José Alfredo Jiménez y Agustín Lara: en éste, los besos son mercancía que ofrecen las mujeres el mejor postor, y a veces junto con el resto del cuerpo: “quién pudiera comprarte, quién pudiera pagarte un instante de amor”; son atrevidos, pero no símbolo de amor; no son culminación sino preámbulo; las imágenes son insinuantes: “tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar”; “me arrodillé pa’ besarte”, “Aquel que de tus labios la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado”, “dale a tu boca la ilusión primera en un beso que nunca olvidarás” (nada que ver con la imagen poética de Alberto Domínguez: “Y pido a Dios que nunca pueda ser mejor destino el de mi corazón, que de tus ojos recibir la luz, de tus labios el primer amor”.

José Alfredo Jiménez lo lleva a tal grado de sublimación, que los besos son sagrados, inolvidables, únicos e irrepetibles, aunque efímeros, símbolos de traición (femenina); son el punto culminante de una relación amorosa (mucho más allá de las relaciones sentimentales: como un auténtico romántico anacrónico, el amor es su última pasión, la realización de lo imposible, la concreción de los anhelos y donde se juntan los contrarios: la mujer altiva con el humilde que nunca hubiera aspirado ni siquiera a ser visto: “¡cuánto me debía la vida que contigo me pagó!”). Aunque es evidente que el narrador de las canciones de José Alfredo (él mismo, como Lara lo es el de las canciones de Lara) consigue “llevar el amor hasta sus últimas consecuencias” con la mujer amada (“recuerda un poquito quién te hizo mujer”; “Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más”), los besos son tímidos pero se convierten en trofeo, más que la misma posesión (“tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí”, “de mis labios está brotando sangre”, "ya no podré olvidar tus ojos ni tu boca”, “quiero que me beses como tú me besas y después te vas”, “y así con tus besos borró mi dolor”.

La más sintensa loas a un beso no son por uno recibido o robado, es por uno dado, un autoelogio merecido: el de Claudio Estrada: "tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca", o el dl de Pepe Domínguez (y la guitarra de Juan Cerato): “En tu boca de fresa quiero besarte, con un beso infinito que te estremezca y haga soñar, que sea un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y me dé tu ansiedad. […] Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar, que sea abeja y que pique tu boquita de panal, que te robe la calma y te deje sin alma, es un beso asesino el que te quiero dar”.

Pero el mayor elogio parece más un reproche: “Por qué no fui tu amigo nada más, por qué tuve que darte el corazón […] Perdido en tu manera de besar”.

Claro que hay besos ajenos: el que se da la pareja espiada por el narrador de “Siluetas”, que se pierde en un multifamiliar y atisba en otra ventana.

(Espiando el inmenso trabajo de Ramón Córdoba me entero que “debajo de un sombrero ancho” que en la anterior dije que era de un autor hoy anónimo, tiene un firmante: Antonio Zúñiga; como no sea como Juan Neri, autor lo mismo de “Las Mañanitas” como de “La Bamba”.)

Ésa parece ser la tónica de las canciones mexicanas cuando hablan de besos; hay pocas excepciones: “esa mordida no sabe a nada […] chupa que chupa que es más sabroso”, dice con voz susurrante y pícara Pedro Infante, la misma que utiliza en “en la dulce sensación de un beso morderlón…”; es la misma entonación, pero para asuntos diametralmente opuestos: en una canción describe “mordelón” como atrevimiento y en la otra dice que la mordida es insípida.

En los años cincuenta la puertorriqueña Virginia López convertía el beso en la más explícita sensación amorosa: “y de un beso en estallido, de amor adormecido cambió de pronto el juego en el más dulce amor”: recorre todo el cuerpo, comenzando con un dedo, continúa en la mano, el brazo, y por ahí se sigue: pasa del faje al estallido, como en las imágenes tradicionales del cine mexicano, en que las cascadas sustituían a los orgasmos.

Pero son excepciones; casi siempre el beso es la culminación de las intentonas; bésame como si fuera esta noche la última, dice Consuelo Velásquez con música de Schumman, pero la descontamina cuando aclara que quiere verse en los ojos del otro; los ojos cerrados aceleran las sensaciones, con los ojos abiertos disminuyen, parece ignorar la compositora.

Esos besos son tan inocuos como los de muchos rocanroles mexicanos: “besitos sí, besitos no, chiquilla linda ora te tocó [¿jugaban a la botella?], dámelo aquí, no, no que no, ahora repite como lo hago yo” (escena difícil de imaginar, porque además es ambigua: “dámelo aquí no”, dice la letra original, transcrita en Gran cancionero mexicano, publicado por Sanborns en dos tomos; la trascripción es del cuidadoso Ramón Córdoba, tomada de los registros de Derechos de Autor).

Uno debe suponer que son besos traviesos, sin necesidad de compromiso, aunque no contengan la misma frialdad “que ahora encuentren tus besos [y que] me dice que debo partir”, de “Ensayo”, una canción que merecería mejor letra que ésa, pero que es mucho más rica que “con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme” (o sea un beso al besar, como las canciones que chotean Les Luthiers –igualmente incorrecto, pero dicho de una mejor manera, “Bésame con el beso de tu boca, cariñosa mitad del alma mía”: Manuel M. Flores). Besos traviesos, sin compromiso, como “Besos por teléfono”, mala traducción de “Kisses in the phone”, mucho más traviesa que las otras canciones de Paul Anka (aunque sigue siendo un acierto “the secret way you hold my hand”).

Una riqueza inaudita es la que despliegan Rubén Fuentes y Rafael Cárdenas en la excelente versión de Miguel Aceves Mejía (en realidad no hay versión mala, sea con Aída Cuevas aunque no en su mejor momento, o los Hermanos Silva): “Anoche soñé contigo, soñé y soñaba, que te tenía aquí en mi lecho, que me arrojaba en tu pecho, que tu boca me besaba”, lo que habla de una entrega mutua y decidida, en la primera canción de Fuentes, uno de los pocos genios de la música popular mexicana.

Igualmente audaz es la imagen de María Grever, aunque sea en la interpretación de Libertad Lamarque: “Porque (sic) al mirarme en tus ojos sueños tan bellos me forjaría; mira, mira; después de besar tus labios vivir sin ellos, nunca podría; besa, besa, bésame a mí nada más […] Porque un beso como el que me diste [nunca me habían dado] y el sentirme estrechada en tus brazos, nunca lo soñé” (la transcripción de Ramón Córdoba nos indica que incluso los genios como Rubén Fuentes y María Grever ignoran la ortografía y por supuesto la puntuación).

Sin embargo, el mismo Rubén Fuentes (Tomás Méndez mediante) desacraliza la acción del beso con un verso incomprensible o incoherente en “El papalote”: “dale un besito al hijo de mi madre” (despliega más sentido del humor y de la sensualidad en “La verdolaga”, que con unas cuantas descripciones define la entrega total).

Los dos compositores mexicanos de música popular más representativos son José Alfredo Jiménez y Agustín Lara: en éste, los besos son mercancía que ofrecen las mujeres el mejor postor, y a veces junto con el resto del cuerpo: “quién pudiera comprarte, quién pudiera pagarte un instante de amor”; son atrevidos, pero no símbolo de amor; no son culminación sino preámbulo; las imágenes son insinuantes: “tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar”; “me arrodillé pa’ besarte”, “Aquel que de tus labios la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado”, “dale a tu boca la ilusión primera en un beso que nunca olvidarás” (nada que ver con la imagen poética de Alberto Domínguez: “Y pido a Dios que nunca pueda ser mejor destino el de mi corazón, que de tus ojos recibir la luz, de tus labios el primer amor”.

José Alfredo Jiménez lo lleva a tal grado de sublimación, que los besos son sagrados, inolvidables, únicos e irrepetibles, aunque efímeros, símbolos de traición (femenina); son el punto culminante de una relación amorosa (mucho más allá de las relaciones sentimentales: como un auténtico romántico anacrónico, el amor es su última pasión, la realización de lo imposible, la concreción de los anhelos y donde se juntan los contrarios: la mujer altiva con el humilde que nunca hubiera aspirado ni siquiera a ser visto: “¡cuánto me debía la vida que contigo me pagó!”). Aunque es evidente que el narrador de las canciones de José Alfredo (él mismo, como Lara lo es el de las canciones de Lara) consigue “llevar el amor hasta sus últimas consecuencias” con la mujer amada (“recuerda un poquito quién te hizo mujer”; “Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más”), los besos son tímidos pero se convierten en trofeo, más que la misma posesión (“tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí”, “de mis labios está brotando sangre”, "ya no podré olvidar tus ojos ni tu boca”, “quiero que me beses como tú me besas y después te vas”, “y así con tus besos borró mi dolor”.

La más sintensa loas a un beso no son por uno recibido o robado, es por uno dado, un autoelogio merecido: el de Claudio Estrada: "tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca", o el dl de Pepe Domínguez (y la guitarra de Juan Cerato): “En tu boca de fresa quiero besarte, con un beso infinito que te estremezca y haga soñar, que sea un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y me dé tu ansiedad. […] Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar, que sea abeja y que pique tu boquita de panal, que te robe la calma y te deje sin alma, es un beso asesino el que te quiero dar”.

Pero el mayor elogio parece más un reproche: “Por qué no fui tu amigo nada más, por qué tuve que darte el corazón […] Perdido en tu manera de besar”.

Claro que hay besos ajenos: el que se da la pareja espiada por el narrador de “Siluetas”, que se pierde en un multifamiliar y atisba en otra ventana.

(Espiando el inmenso trabajo de Ramón Córdoba me entero que “debajo de un sombrero ancho” que en la anterior dije que era de un autor hoy anónimo, tiene un firmante: Antonio Zúñiga; como no sea como Juan Neri, autor lo mismo de “Las Mañanitas” como de “La Bamba”.)

lunes, 10 de noviembre de 2008

De suspiros compartidos

Hay pocos actos humanos donde importe tanto la calidad como la cantidad. El más significativo es el beso.

En una cinta de 1926, John Barrymore da y recibe 126; en 1971 uno solo estremeció a público e industria cinematográfica: el que se dan Peter Finch y Murria Head, haciendo a un lado a la fina y elegante, pero muy cálida, Glenda Jackson; muy poco después, Ted Nealy y Carl Anderson, ambos hombres se dan el único beso que debió haberles dado Yvonne Elliman, aunque como tenía pretexto bíblico, impresionó menos.

Uno de los más recordados besos en cine es el que se dan Deborah Kerr y Burt Lancaster en From Here to Eternity, a principios de los cincuenta, con el agravante de que están en traje de baño, en una playa solitaria, y juntan sus cuerpos como no se acostumbraba en esos años.

Poco después, Angie Dickinson, en mallas, besa a John Wayne, y exclama: “sabe mejor cuando lo hacen los dos”; impresionó porque mostraba las piernas mientras besaba ávida a un hombre demasiado vestido. En El Dorado, que es réplica, respuesta o variación de Río Bravo, John Wayne vuelve a ser sermoneado, ahora por Charlenne Holt, con una variante que hace pensar que el vaquero era poco diestro o se hacía el mustio.

En El gavilán pollero, cuando Lilia Prado le da picones a Pedro Infante con Antonio Badú, el primero pregunta “Besa sabroso, ¿verdad?”; como en esa época la mujer que besaba a varios (como la que iba al cine con dos) se veía sometida a un proceso de devaluación (en cambio, mientras más besara un hombre quedaba mucho mejor cotizado), Prado debe asumir el papel de villana; pero la escena resulta inolvidable.

También en los años cincuenta, un periodista quiso denigrar a Elvis Presley e inventó que había dicho que prefería besar a tres negras que a una mexicana (cualquiera prefiere besar a tres que a una, apunta Óscar Sarquiz), y varias mexicanas se apresuraron a decir que con ellas no se había portado tan mal. Fue uno de los primeros síntomas de la evolución femenina, cuando pasaron de víctimas a victimarias y asumieron un papel más activo que pasivo.

Considerando que la etimología de beso nos remite no sólo a los orígenes del idioma, sino de la civilización occidental, es fácil deducir que ha sido una práctica común en todas las culturas, con diferentes grados de importancia. Uno de los mitos más generalizados es el que afirma que el primer beso nunca se olvida, pero los erotómanos coinciden en que hay uno que borra todos los demás, y que suele haber varios primeros besos.

Gómez de la Serna afirma que el primer beso es robado, pero las mujeres, que desmienten todo, aseguran que es falso, que siempre saben cuando van a ser besadas por primera vez.

Cuando proliferan pierden sentido; dicen que en eso consiste la diferencia entre hombre y mujer: para unos es una conquista, y para ellas es el primer paso.

Cuando se convirtió en rutina el saludo con beso en la mejilla (que no comenzó en Troya, como hace creer la cinta con Brad Pitt), y sólo fue un tronido al aire, e incluso se saludaba de beso a quien se acababa de conocer, para demostrar que había deferencias se puso un elemento extra: sustituir el beso con un abrazo de más de tres segundos de duración, y a los privilegiados se les pasaba la mano derecha por la espalda, más sobándola que acariciándola.

Los escritores franceses son los que se han referido con más fervor a los besos, sobre todo a los furtivos, los prohibidos, los sorpresivos. Pero hay muchos ejemplos.

Entre las muchas referencias a los besos destaca una en la que no hay contacto: Beso: en el milímetro que nos separa caben todos los abismos (Carlos Drummond de Andrade). Diferencias aparte, en los años ochenta Jaime López destaca una relación en la que no hay besos: “Echémosle la culpa al camionero / de nunca habernos dado un solo beso”.

Como en muy pocas otras cosas, son tan importantes los besos que no se dan que los que se dan, y a veces más, y pesan mucho más los que se reciben, como dicen con sencillez los Beach Boys después de una larga relación de un cortejo difícil y tímido: “And then I kissed her”.

Hay costumbres que fuera de su ámbito natural nadie las adopta, aunque no dejan de llamar la atención; en los torneos llamados campeonatos mundiales de futbol vemos con burla que los integrantes de algunos equipos, sobre todo de países europeos, se felicitan dándose besos en las mejillas, y entonces alguien saca a relucir que en ciertos ejércitos cuando un superior condecora a un subalterno lo hace con picoretes en los cachetes.

Los fanáticos del beisbol, con suficiente edad, recordarán que en su último año Beto Ávila fue besado en la mejilla por Warren Spanh, posiblemente el mejor pitcher zurdo de la historia, cuando un jonrón suyo rompió una racha de derrotas de los Bravos de Milwakee, y finalmente llegaron a la Serie Mundial.

Aunque para todos es importante un beso, su popularización actual nos hace creer que significaba más cuando costaba mucho conseguirlo; no es raro que en la mayoría de las cintas de los años veinte a setenta culminaran con un beso entre el héroe y la muchacha, que resumía el final de las historias infantiles y juveniles: “y vivieron felices para siempre”, así se tratara de cintas bélicas, de aventura, western o de intriga; tampoco fue raro que muchas historias sentimentales finalizaran sin beso entre la pareja (“quizá viva lo suficiente para olvidarla; quizá muera en el intento”).

Entre las descripciones más memorables de un beso se cuenta la de Victor Hugo, cuando pone a la bella y tonta Esmeralda en brazos del mediocre Febo, quienes se besan con ardor pero sin amor, y ponen más interés a lo que hacen con las manos (esa escena la retrató con fidelidad Tim Burton en Batman). Pero no menos ardientes son las que describe Flaubert de los besos adúlteros de Emma Bovary; esa clandestinidad la entendió muy bien el ahora anónimo autor de “qué bueno es el pan con queso, pero es más sabroso un beso debajo de un sombrero ancho”.

No hay ansiedad más grande que la provocada por la proximidad de un beso, como alegaron con distinto tono Luis G. Urbina y Manuel M. Flores, y que modernizó Joaquín Sabina (“no tembló un pájaro en tu pecho”). Y si la literatura sentimental ha hablado de la perdurabilidad del primer beso, los erotómanos hablan con elocuencia del último, a la manera trágica de Polo, en uno de los peores rocks mexicanos, o mejor, con la intensidad de que se está ante el último romance, como lo hace con plenitud y satisfacción Rubén Bonifaz Nuño (en plena madurez).

Sin embargo, nada provoca más entusiasmo entre los observadores que los besos en los que participan todos los sentidos; nada se ve con más envidia que los besos que prodiga Tin-Tan que no queda más que exclamar, elocuente aunque intraducible, “!más mezcla, maestro, o le remojo los adobes”. Y es que entonces el beso no es más que un preludio.

También las canciones han hablado harto de los besos, lo que retomaremos la próxima.

En una cinta de 1926, John Barrymore da y recibe 126; en 1971 uno solo estremeció a público e industria cinematográfica: el que se dan Peter Finch y Murria Head, haciendo a un lado a la fina y elegante, pero muy cálida, Glenda Jackson; muy poco después, Ted Nealy y Carl Anderson, ambos hombres se dan el único beso que debió haberles dado Yvonne Elliman, aunque como tenía pretexto bíblico, impresionó menos.

Uno de los más recordados besos en cine es el que se dan Deborah Kerr y Burt Lancaster en From Here to Eternity, a principios de los cincuenta, con el agravante de que están en traje de baño, en una playa solitaria, y juntan sus cuerpos como no se acostumbraba en esos años.

Poco después, Angie Dickinson, en mallas, besa a John Wayne, y exclama: “sabe mejor cuando lo hacen los dos”; impresionó porque mostraba las piernas mientras besaba ávida a un hombre demasiado vestido. En El Dorado, que es réplica, respuesta o variación de Río Bravo, John Wayne vuelve a ser sermoneado, ahora por Charlenne Holt, con una variante que hace pensar que el vaquero era poco diestro o se hacía el mustio.

En El gavilán pollero, cuando Lilia Prado le da picones a Pedro Infante con Antonio Badú, el primero pregunta “Besa sabroso, ¿verdad?”; como en esa época la mujer que besaba a varios (como la que iba al cine con dos) se veía sometida a un proceso de devaluación (en cambio, mientras más besara un hombre quedaba mucho mejor cotizado), Prado debe asumir el papel de villana; pero la escena resulta inolvidable.

También en los años cincuenta, un periodista quiso denigrar a Elvis Presley e inventó que había dicho que prefería besar a tres negras que a una mexicana (cualquiera prefiere besar a tres que a una, apunta Óscar Sarquiz), y varias mexicanas se apresuraron a decir que con ellas no se había portado tan mal. Fue uno de los primeros síntomas de la evolución femenina, cuando pasaron de víctimas a victimarias y asumieron un papel más activo que pasivo.

Considerando que la etimología de beso nos remite no sólo a los orígenes del idioma, sino de la civilización occidental, es fácil deducir que ha sido una práctica común en todas las culturas, con diferentes grados de importancia. Uno de los mitos más generalizados es el que afirma que el primer beso nunca se olvida, pero los erotómanos coinciden en que hay uno que borra todos los demás, y que suele haber varios primeros besos.

Gómez de la Serna afirma que el primer beso es robado, pero las mujeres, que desmienten todo, aseguran que es falso, que siempre saben cuando van a ser besadas por primera vez.

Cuando proliferan pierden sentido; dicen que en eso consiste la diferencia entre hombre y mujer: para unos es una conquista, y para ellas es el primer paso.

Cuando se convirtió en rutina el saludo con beso en la mejilla (que no comenzó en Troya, como hace creer la cinta con Brad Pitt), y sólo fue un tronido al aire, e incluso se saludaba de beso a quien se acababa de conocer, para demostrar que había deferencias se puso un elemento extra: sustituir el beso con un abrazo de más de tres segundos de duración, y a los privilegiados se les pasaba la mano derecha por la espalda, más sobándola que acariciándola.

Los escritores franceses son los que se han referido con más fervor a los besos, sobre todo a los furtivos, los prohibidos, los sorpresivos. Pero hay muchos ejemplos.

Entre las muchas referencias a los besos destaca una en la que no hay contacto: Beso: en el milímetro que nos separa caben todos los abismos (Carlos Drummond de Andrade). Diferencias aparte, en los años ochenta Jaime López destaca una relación en la que no hay besos: “Echémosle la culpa al camionero / de nunca habernos dado un solo beso”.

Como en muy pocas otras cosas, son tan importantes los besos que no se dan que los que se dan, y a veces más, y pesan mucho más los que se reciben, como dicen con sencillez los Beach Boys después de una larga relación de un cortejo difícil y tímido: “And then I kissed her”.

Hay costumbres que fuera de su ámbito natural nadie las adopta, aunque no dejan de llamar la atención; en los torneos llamados campeonatos mundiales de futbol vemos con burla que los integrantes de algunos equipos, sobre todo de países europeos, se felicitan dándose besos en las mejillas, y entonces alguien saca a relucir que en ciertos ejércitos cuando un superior condecora a un subalterno lo hace con picoretes en los cachetes.

Los fanáticos del beisbol, con suficiente edad, recordarán que en su último año Beto Ávila fue besado en la mejilla por Warren Spanh, posiblemente el mejor pitcher zurdo de la historia, cuando un jonrón suyo rompió una racha de derrotas de los Bravos de Milwakee, y finalmente llegaron a la Serie Mundial.

Aunque para todos es importante un beso, su popularización actual nos hace creer que significaba más cuando costaba mucho conseguirlo; no es raro que en la mayoría de las cintas de los años veinte a setenta culminaran con un beso entre el héroe y la muchacha, que resumía el final de las historias infantiles y juveniles: “y vivieron felices para siempre”, así se tratara de cintas bélicas, de aventura, western o de intriga; tampoco fue raro que muchas historias sentimentales finalizaran sin beso entre la pareja (“quizá viva lo suficiente para olvidarla; quizá muera en el intento”).

Entre las descripciones más memorables de un beso se cuenta la de Victor Hugo, cuando pone a la bella y tonta Esmeralda en brazos del mediocre Febo, quienes se besan con ardor pero sin amor, y ponen más interés a lo que hacen con las manos (esa escena la retrató con fidelidad Tim Burton en Batman). Pero no menos ardientes son las que describe Flaubert de los besos adúlteros de Emma Bovary; esa clandestinidad la entendió muy bien el ahora anónimo autor de “qué bueno es el pan con queso, pero es más sabroso un beso debajo de un sombrero ancho”.

No hay ansiedad más grande que la provocada por la proximidad de un beso, como alegaron con distinto tono Luis G. Urbina y Manuel M. Flores, y que modernizó Joaquín Sabina (“no tembló un pájaro en tu pecho”). Y si la literatura sentimental ha hablado de la perdurabilidad del primer beso, los erotómanos hablan con elocuencia del último, a la manera trágica de Polo, en uno de los peores rocks mexicanos, o mejor, con la intensidad de que se está ante el último romance, como lo hace con plenitud y satisfacción Rubén Bonifaz Nuño (en plena madurez).

Sin embargo, nada provoca más entusiasmo entre los observadores que los besos en los que participan todos los sentidos; nada se ve con más envidia que los besos que prodiga Tin-Tan que no queda más que exclamar, elocuente aunque intraducible, “!más mezcla, maestro, o le remojo los adobes”. Y es que entonces el beso no es más que un preludio.

También las canciones han hablado harto de los besos, lo que retomaremos la próxima.

sábado, 1 de noviembre de 2008

Las dificultades de leer a Joyce en español

Joyce, Maiakovsky, Stravinsky, Klee, Picasso, esos bateadores de .400

Roberto Fernández Retamar

El 16 de junio de 1904, a los 22 años de edad, James Joyce se enamoró. Aunque la leyenda dice que ese día conoció a Nora Barnacle, “una joven alta, de cabellos cobrizos y airoso caminar”, según el excepcional biógrafo Richard Ellmann, la conoció unos días antes, el 10 de junio. Lo impresionaron su desparpajo, su atractivo animal y la naturalidad con que aceptó que la abordara y, discreta, dio pie para que le siguiera hablando. El 15 de junio Nora aceptó salir con él al día siguiente. Pasaron los siguientes 37 años juntos, aunque sólo contrajeron matrimonio en 1931; antes de ella había publicado ensayos y poemas sueltos; luego de su primera y definitiva salida, en la que se supone tuvieron un encuentro sexual, Joyce dio como definitiva la fecha del 16 de junio de 1904; en ella transcurre todo Ulises, su obra más famosa.

Nora soportó la vida de pobreza, enfermedades, destierro, persecución, y desde luego la gloria: a su lado, Joyce publicó Música de cámara, Dublineses, Un retrato del artista adolescente, Ulises, Poemas manzana y Finnegans Wake, además de escribir Esteban el héroe, que destrozó a medias pero que Nora rescató lo que se conoce de esa novela tan intensa y tan enigmática.

Joyce, el novelista más influyente en todo el siglo XX, el hombre que dinamitó la estructura de la novela, que introdujo el concepto de poesía en la narrativa, el escritor al que durante casi un siglo han tratado de interpretarlo, imitarlo, descifrarlo, comenzó a escribir Ulises en 1906, dos años después de su encuentro con Nora; la terminó en 1921, y se publicó al año siguiente, en París, bajo el sello de Shakespeare & Co., edición de mil ejemplares patrocinada por Sylvia Beach (las mujeres fueron de vital importancia en la vida de Joyce; a ella y a Nora hay que agregar a la muy bella Harriet Shaw Weaver y a la inteligentísima Gertrude Stein; tan importantes o más que la amistad que sostuvo con T. S. Eliot, Ezra Pound, Ford Maddox Ford); fue calificada de pornográfica, inmoral, antiliteraria, pero despertó el entusiasmo de los escritores vanguardistas, los que después de la Primera Guerra Mundial exploraban nuevos caminos, buscaban diferentes rutas para el arte. (En Iberlibros ofrecen entre siete y diez ejemplares de esa primera edición, llena de erratas por la mala letra de Joyce transcritas por linotipistas franceses; la más barata anda arriba de los 20 mil euros.)

En México fueron los Contemporáneos quienes comenzaron a mencionarlo; Salvador Novo fue el primero en recomendarlo a los lectores de sus escritos juveniles, y Miguel Capistrán llama la atención de que una de sus revistas más importantes se llamó Ulises, nada lejano al espíritu experimentador y renovador de Joyce.

Ha sido difícil leerlo en español; su obra de teatro Exiles, de 1915, se tradujo hasta 1957 en Sur, bajo el título de Desterrados, con la prosa endurecida de Alberto Jiménez Fraud; la versión de Javier Fernández de Castro, de 1970, para Barral, no es mucho mejor; Dublineses, de 1916, la tradujo incompleta Isabel Abelló, en 1942; en 1961 apareció, con el título de Gente de Dublín, una versión de Óscar Muslera, y en 1972 se editó la versión definitiva de Guillermo Cabrera Infante, que circula tanto en Alianza Editorial como en Lumen. Versión definitiva porque Cabrera Infante entendió como pocos a Joyce, pero es aún lejana a la prosa que sobre todo en el ritmo reproduce el de la infancia, con sus temores e inseguridades y su sensación de que todo está por empezar; sin embargo, en “Los muertos”, el último relato del libro, sí se acerca a Joyce.

Un retrato del arista adolescente (en las traducciones omiten el artículo, que sí tiene en inglés) no corrió con más suerte; en 1926, con traducción de Dámaso Alonso, Biblioteca Nueva incluyó en su catálogo el nombre de Joyce; sin embargo, es una versión muy pobre, muy madrileña, muy acartonada; nadie ha emprendido ninguna nueva traducción, aunque en los años sesenta circuló una versión cubaba (cambio de verbos, de tiempos gramaticales, de adjetivos) de Edmundo Desnoes, tan pobre como su antecesora; el famoso comienzo donde se dice “Once upon a times and a very good time it was a moocow” Alonso lo empobrece “Allá en otros tiempos (y muy buenos tiempos que eran) había una vez una vaquita (mu)”, y Desnoes “En aquella época y muy buena época era una vacamúu”. Sobran los comentarios.

Esteban el héroe, que se publicó hasta 1944 en inglés, tuvo una traducción mucho menos desafortunada en 1960 de Roberto Bixio, también por la benemérita Sur, y se reeditó en los años sesenta por Lumen.

Los Poemas manzana, de 1927, tuvieron que esperar hasta 1973, en versión de José María Martín Triana (en Visor); Giacomo Joyce, que apareció hasta 1957, fue traducida al español por Alfredo Mantilla, en 1970, en los Cuadernos Ínfimos de Tusquets, una colección dirigida por Sergio Pitol, quien en su autobiografía confiesa que, cuando reprobó literatura en la preparatoria, se indignó porque él era el único en la clase que sabía de las dificultades de leer el Ulises.

El más importante libro de poemas de Joyce, Música de cámara, de 1907, llegó en español, también en Visor y también con traducción de Martín Triana, en 1971; a mediados de los setenta Premiá publicó todos los poemas en Poesía completa; también en esa década, con el tramposo título de Cartas de amor a Nora, Premiá hizo una selección de la muy intensa correspondencia erótica de Joyce con Nora.

También en los setenta (cuando más entusiasmo había por él), se publicaron los Ensayos críticos (Critical Writing), con muy buena traducción de Andrés Bosch; en él se incluyen críticas y ensayos, comenzando por los célebres “Drama y vida”, que le dio notoriedad en Dublín, y “El nuevo drama de Ibsen”, que hizo ver a los lectores, Ibsen incluido, el talento de Joyce. Pertenece a la colección Palabra en el Tiempo, de Lumen.

Lumen también publicó, en1982, en dos volúmenes, Cartas escogidas de James Joyce, seleccionadas por Richard Ellmann y traducidas por Carlos Manzano. Nada íntimas y sí reveladoras de su amor por Nora y por Ulises.

Es imposible hablar de Finnegans Wake. Publicada en 1939, tiene una versión muy fragmentada, paupérrima, de Víctor Pozanco, en Lumen, 1993; Cátedra publicó, en 1992, en versión bilingüe preparada por Francisco García Tortosa, pero de un solo capítulo, el octavo, del Finnegans, el famoso “Anna Livia Plurabelle”, 40 páginas con un prologo de 125 páginas; no es ridículo, sólo sintomático. Salvador Elizondo intentó en los años sesenta traducir este libro intraducible, como confiesa en el prólogo de Teoría del infierno: “pensaba entonces que la ‘traducción’ de Finnegans Wake era posible; hoy pienso que es innecesaria”; allí recoge su versión de la primera página del libro: poco más de una página, con seis de notas. Hay una versión cruel de este episodio en La mafia, de Luis Guillermo Piazza.

Hace poco más de cuatro años se conmemoró el centenario del Ulises; no de su publicación, sino de la fecha en que sucede la acción de la novela. Llegó a México la traducción de J. Salas Subirats a finales de los cincuenta (en la biblioteca de Sergio Galindo vi una edición creo que pirata de Diana, con el nombre “Joice” en la portada, de finales de los cuarenta). A los joyceanos les parecía una traducción elemental, pobre, muy lejana de la complejidad, inventiva, de la imaginación de Joyce; pero no hay de otra. ¿Cómo aceptar que el poderoso “Stately, plum Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on wich a mirror and a razor lay crossed” terminara en “Imponente, el rollizo Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera, con una bacía desbordante de espuma, sobre la cual traía, cruzados, un espejo y una navaja"? Era mejor la versión de Gustavo Sainz en Obsesivos días circulares: “Imponente y rollizo, Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera con una bacía desbordante de espuma, sobre la cual traía, cruzados, un espejo y una navaja/”, pero tampoco.

Lumen, que se empeñó en publicar a Joyce, le encargó a José María Valverde, traductor de Melville y de Eliot y otros, una versión menos acalambrada, más joyceana; el resultado fue: “Solemne, el gordo Buck Mulligan avanzó desde la salida de la escalera, llevando un cuenco de espuma de jabón, y encima, cruzados, un espejo y una navaja".

No sólo se trata de un ritmo inadecuado, ampuloso y sin brío. Había que buscar una nueva versión. Se le encomendó a Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas Lagüéns, en una edición de Cátedra de la que se encargó el propio García Tortosa, quien ya vimos se encargó del capítulo de “Anna Livia”.

Nos fue peor: “Majestuoso, el orondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera, portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban.”

La famosa frase en que Joyce afirma que una mujer guardará rencor al hombre que “her knickers down”, Salas Subirats la simplifica: “que la vea con los calzones bajados”; peor, Valverde vulgariza: “que la pille en un descuido”; García Tortosa y Venegas Lagüéns lograron empeorarla: “Hay que tener cuidado con las mujeres. Las coges una vez con el culo al aire. No te lo perdonan jamás.” En realidad, sería “que le baje los calzones” o que la someta a una posición degradante.

Hay dos ediciones extra, que no son precisamente de Joyce: La noche del Ulises (Ulises in Nightown), adaptación “dramática” de Marjorie Barkentin, versión teatral del Ulises, muy condensada (“Majestuosamente, el rollizo Buck Mulligan descendió la escalera, trayendo una escudilla llena de espuma sobre la que descansaban un espejo y una navaja”), con traducción de Celia Paschero y Juan Carlos Pellegrini, editada en 1961 por Sur, sobre la edición original de Random House en 1958. No se sabe, o no sé, si se representó alguna vez en español.

Para facilitar el harto difícil monólogo final, López Crespo Editor publicó en 1977 el obsceno Monólogo de Molly Bloom, la parte final del Ulises, sin crédito de la traducción porque es la de J. Salas Subirats.

Y hay que anotar que “The Sensual World”, la hermosa canción de Kate Bush que inicia el disco del mismo título, es una adaptación demasiado breve pero muy intensa de este monólogo.

Tampoco hay que olvidar las versiones cinematográficas: la apócrifa de Einsenstein, con Mae West y Cary Grant, anunciada en la revista S.nob con todo y declaraciones de Buñuel y Sadul, y la más verificable, Ulises, de 1967, de Joseph Strick, con Barbara Jefford, Milo O’Shea y Maurice Roeves, que se estrenó en México en el cine Arcadia; Strick hizo muchos años más tarde una versión, que Leonard Maltin califica de mucho más aceptable, de Un retrato del artista adolescente.

El Ulises, divertidísimo, desbordante, de gran erotismo y gran sensualidad, tendría que haberse traducido por alguien que lo entendiera, lo sintiera o fuera tan intenso como Joyce; digamos Villaurrutia (a quien parece que no le interesó mucho) o Novo (quien se aburrió aunque intentó la traducción, según informa Miguel Capistrán), o Rodolfo Wilcox o Jorge Luis Borges; más recientemente Paz o José Emilio Pacheco hubieran hecho una versión a la altura de Joyce.

Ulises siempre va a sorprender, a emocionar y a asombrar: una lectura paralela del original y de las tres traducciones asequibles es un ejercicio divertido, aunque a ratos irritante, pero siempre va a despertar más inquietudes. Por ejemplo, los paralelos y las coincidencias entre Joyce y Ramón López Velarde (hay que fijarse en el año clave de 1921): ambos afirman que la mujer no es ni carne ni pescado, y ambos, al hablar del autoerotismo (López Velarde, caminando del brazo de la novia; Joyce, al espiar a tres mujeres en la cercanía de una playa) mencionen los “fuegos de artificio”.

Hay disponibles varias ediciones de Ulises en español, la mayoría burdas, sin la elegancia que requiere la novela; atiborradas, apretadísimas, demasiado baratas, tipografía rudimentaria; la más elegante, llena de notas no todas inútiles, retoma la traducción de Salas Subirats, pero es demasiado cara, ostentosa, sin el espíritu subversivo de Joyce.

Ulises es, ya lo sabemos, muy difícil, a ratos impenetrable. Pero quien lo comienza no puede dejarlo nunca.

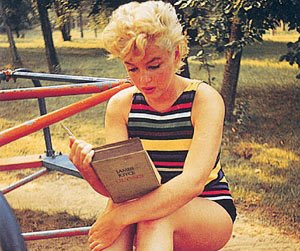

(Ésta es una versión muy ampliada y corregida de la que se publicó en El Financiero, el miércoles 16 de junio de 2004, el centenario de la acción del Ulises; hay más datos, además de la fotografía de Marilyn Monroe leyéndolo, casi por terminarlo. ¿Alguien puede aspirar a una mejor lectora? La fotografía adornó un poster que invitaba a conmemorar el Bloomsday –16 de junio— de 2000, en Australia. Esta versión, como la original, está dedicada al joyceano mayor en México, Marco Antonio Pulido.)

Suscribirse a:

Entradas (Atom)